In Würde leben bis zuletzt: die Hospizidee

Der Tod und das Sterben sind in unserer Gesellschaft noch immer Tabuthemen. Viele Menschen verdrängen den Gedanken an ihr Lebensende. Alte oder chronisch kranke Menschen, die Angst vor quälenden Beschwerden, Abhängigkeit und Hilflosigkeit quält, fühlen sich oft genauso alleingelassen wie Angehörige sterbender Menschen. Hier setzt die Hospiz- und Palliativbewegung an. Ihre Grundidee: Jeder Mensch soll geborgen, begleitet von verständnisvoller mitmenschlicher Zuwendung und möglichst schmerzfrei – und das heißt in Würde – sterben können.

Auf dieser Seite

Den Tagen mehr Leben geben

Eines wissen wir sicher: Wir werden sterben. Und doch trifft viele Menschen die Nachricht, dass für sie diese letzte Lebensphase begonnen hat, ganz unvorbereitet. Andere setzen sich mit dem Sterben – dem eigenen und dem ihrer Nächsten und Liebsten – lange und intensiv auseinander. Doch auch sie haben oft Angst – nicht nur vor Schmerzen, sondern davor, die Kontrolle über den eigenen Körper und über das eigene Leben zu verlieren. Vor dem Alleinsein. Vor dem Ausgeliefertsein. Davor, ihre Angehörigen zu belasten. Vor den vielen Abschieden von Vertrautem, Kostenbarem – von geliebten Menschen.

Manche Menschen haben so viel Angst vor dem würdelosen Sterben, dass sie sich das Leben nehmen.

Das Sterben ist nicht leicht. Natürlich nicht. Die Hospiz- und Palliativbewegung will erreichen, dass Menschen auch ihre letzten Monate und Wochen als wertvolle und lebenswerte Zeit erleben können. Ganz im Sinne von Cicely Saunders, der Begründerin der modernen Hospizbewegung. Sie hat gesagt: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ Und dies gelingt den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Hospiz- und Palliativteams überall auf der Welt jeden Tag wieder.

Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben.

Die Hospiz- und Palliativbewegung betrachtet den Menschen ganzheitlich. Und genauso umfassend sind ihre Methoden. Das Gespräch ganz ohne Zeitdruck ist genauso wichtig wie die Medikamente, die Beschwerden lindern. Den schwerstkranken Menschen ernst zu nehmen, seine Wünsche zu respektieren, ist ebenso selbstverständlich wie die Wundbehandlung. Und nicht nur der kranke, sterbende Menschen wird unterstützt und begleitet, sondern auch seine Angehörigen – und auch über seinen Tod hinaus, in der Zeit der Trauer.

Geschichte der Hospizidee

Im frühen Mittelalter beherbergten Hospize (von lat. Hospitium: Herberge) nicht nur Pilger; sie boten auch Schutz, Unterkunft und Pflege z. B. für alte und kranke Menschen. Diesen Gedanken griff die britische Ärztin, Krankenschwester und Sozialarbeiterin Cicely Saunders auf, als sie in den 60er-Jahren die moderne Hospizbewegung begründete. Sie entwickelte Grundlagen einer ganzheitlichen Betreuung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen. Saunders begriff das Sterben als Teil des Lebens. Sie setzte sich für Lebensqualität und Selbstbestimmung auch im letzten Lebensabschnitt ein.

Das Sterben war früher kaum Thema des Medizinstudiums oder der pflegerischen Ausbildung. Das Augenmerk galt der Verlängerung des Lebens, oft um jeden Preis. Die Lebenszeit galt wichtiger als die Lebensqualität.

In den 80er-Jahren fasste die Hospizbewegung auch in Deutschland Fuß. Die ersten Hospize und Palliativstationen entstanden. Von Anfang an wurden sie in enger Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Kräften mit Leben erfüllt. Sie machten sich dafür stark, das Sterben von seinem Tabu zu befreien: Sie sprachen über das Sterben, nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern offen und laut. Und sie traten dafür ein, dem sterbenden Menschen seine Würde zurückzugeben. Die quälenden Symptome seiner Erkrankung zu lindern, ihm zuzuhören, seine Bedürfnisse und Sorgen ernst zu nehmen – und nicht nur seinen kranken Körper zu behandeln und zu pflegen, sondern ihm auch psychosoziale Unterstützung und spirituelle Begleitung anzubieten.

In Bayern fand die Hospizbewegung starken Widerhall. 1980 entstanden die ersten Hospizdienste. Heute engagieren sich mehr als 25.000 Mitglieder in Hospivereinigungen, viele Tausend arbeiten ehrenamtlich als Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Zahlreiche Hospizdienste, stationäre Hospize und Palliativstationen kümmern sich um schwerstkranke und sterbende Menschen.

Aktuelle Fakten & Trends

- Im Jahr 2015 wollten 76 % der Menschen in Deutschland zu Hause sterben – und 10 % in einem Hospiz. (Quelle: Bertelsmann-Stiftung, Faktencheck Palliativversorgung, 2015)

- Innerhalb weniger Jahren hat sich die Zahl verändert: 50 % der Befragten möchten daheim sterben – und 21 % in einer Einrichtung der Sterbebetreuung. (Quelle: Deutscher Hospiz- und Palliativverband e. V., Sterben in Deutschland, 2022)

- Die wenigsten Menschen möchten ihr Lebensende in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung oder in einem Krankenhaus verbringen. 2015 waren es insgesamt 8 Prozent der Befragten, 2022 sank die Zahl auf 4 Prozent.

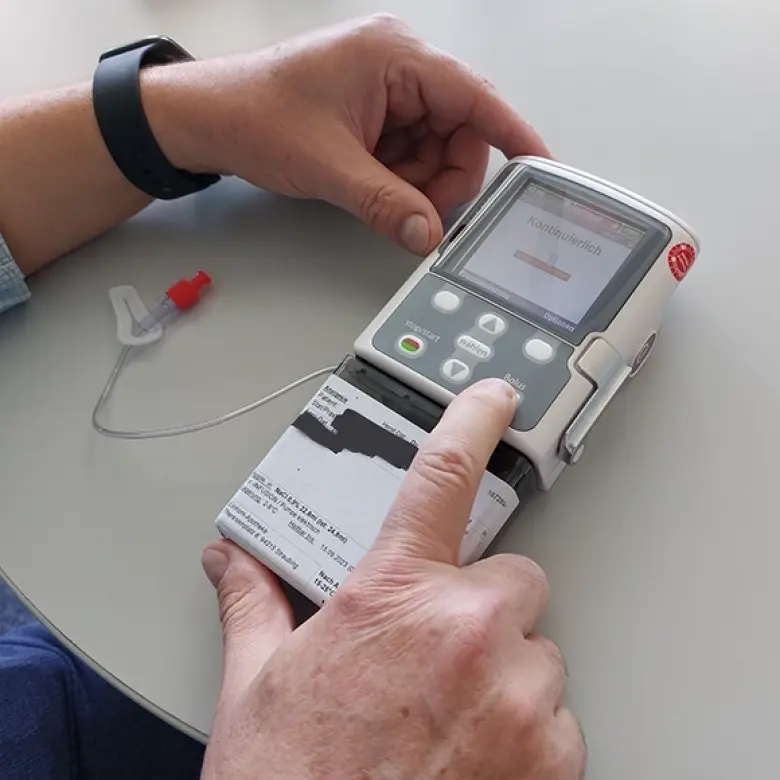

Früher wurden Palliativmediziner erst hinzugezogen, wenn ein Patient als „austherapiert“ galt – d. h., wenn keine Heilbehandlung mehr anschlug. Die moderne Medizin arbeitet nach dem Konzept der „Early Integration“. Die palliative, also lindernde Behandlung soll frühzeitig begleitend einsetzen. Unser Bild zeigt eine Schmerzpumpe.

Podcasts und Videos zum Thema

Das Christophorus Hospiz Institut für Bildung und Begegnung hat die Podcast-Reihe „Sterbewelten" entwickelt. Die Themen der rund 30- bis 40-minütigen Beiträge reichen vom Leben und Sterben im Hospiz bis zu Ehrenamt und Seelsorge in der Hospizarbeit. Die Video-Serie „Palliative Care“ beantwortet grundlegende Fragen (Wann ist man „palliativ“?) und führt (auch Laien, z. B. Angehörige) zum Beispiel in Handreichungen wie die Mundpflege ein.