Hospiz- und Palliativversorgung

Hospize und Palliativstationen sind keine „Konkurrenten“, sondern ergänzen einander und arbeiten zusammen. Wer macht was? Hier stellen wir die Ziele und Aufgaben verschiedener Einrichtungen und Dienste in der Übersicht und im Detail vor.

Übersicht: Wer macht was?

Die moderne Hospizarbeit hat drei Schwerpunkte: Palliativmedizin und Palliativpflege behandeln quälende Beschwerden in der letzten Lebensphase (Symptomkontrolle). Die psychosoziale Betreuung umfasst die soziale und emotionale Unterstützung der Sterbenden und ihrer Angehörigen. Die spirituelle Begleitung geht auf die seelsorgerlichen Bedürfnisse der Betroffenen ein.

Und welche Orte hat die Hospizarbeit? Wo können Menschen hospizlich und palliativ betreut werden? Fast überall! In ihrem Zuhause (ambulant) oder in spezialisierten Einrichtungen (stationär oder teilstationär):

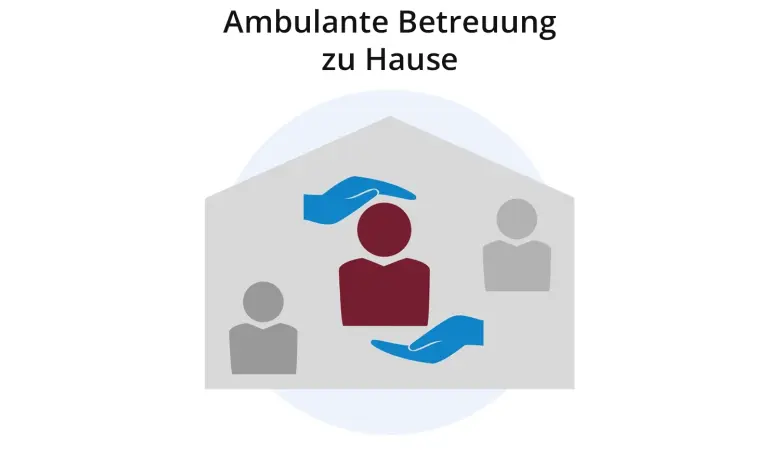

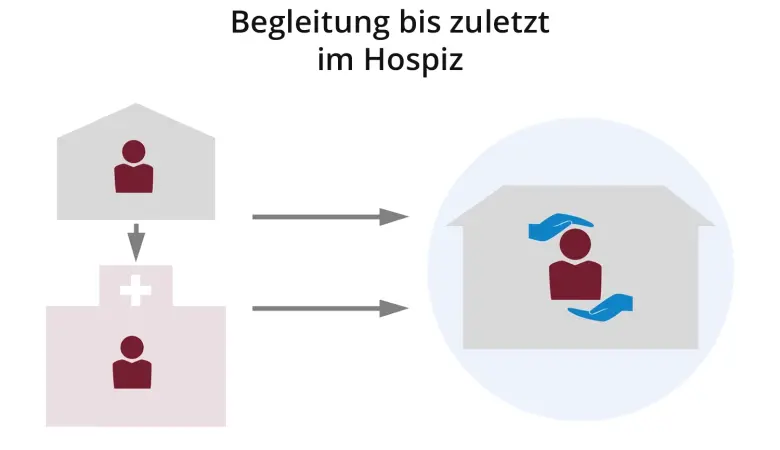

- Auf Palliativstationen und palliativmedizinischen Tageskliniken behandeln hoch spezialisierte Teams Schmerzen und andere belastende Symptome schwerer Erkrankungen. Mit dem entsprechenden Behandlungsplan können die Patientinnen und Patienten oft nach Hause, in ihre Pflegeeinrichtung oder in ein Hospiz entlassen werden.

- In stationären Hospizen und Tageshospizen finden schwerstkranke und sterbende Menschen mit besonders schweren Symptomen ihren letzten Lebensort. Hier werden sie umfassend betreut und begleitet. Anders als in Krankenhäusern gibt es in Hospizen kaum starre Abläufe; der Tag wird möglichst nach den Bedürfnissen und Wünschen des einzelnen Patienten oder der Patientin gestaltet.

- Ambulante Dienste: Die meisten Menschen würden am liebsten zu Hause sterben. Mit hospizlicher und palliativmedizinischer/-pflegerischer Begleitung ist dies oft möglich. Bei Bedarf werden die Hausärzte und Pflegedienste durch eine Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) mit ihrer allgemeinen ambulanten Hospizversorgung (AAPV) unterstützt.

- Hospizvereine leisten ehrenamtliche Begleitung für sterbende Menschen und ihre Angehörigen.

- Für Kinder gibt es spezielle stationäre Einrichtungen (Kinderhospize) und ambulante Betreuungen (SAPPV).

Einfach erklärt: hospizliche und palliative Betreuung

Palliativpflege und Palliativmedizin (Palliative Care)

„Palliative Care“ ist die umfassende Behandlung, Pflege und Begleitung von unheilbar kranken Menschen. Ziel ist nicht, das Leben zu verlängern, sondern die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen zu verbessern. Palliative Care soll ein möglichst selbstbestimmtes Leben bis zum Tod ermöglichen und gleichzeitig Partnern und Familien in schwierigen Situationen zur Seite stehen.

Wenn die Palliativmedizin zum Einsatz kommt, bedeutet dies nicht unbedingt, dass ein Mensch kurz vor dem Tod steht. Ihr Ziel ist, die Beschwerden schwerstkranker Menschen zu lindern und ihre Lebensqualität zu steigern. Eine palliative Behandlung ist nicht nur auf einer Palliativstation und im Hospiz möglich, sondern auch ambulant: zu Hause, in einem Pflegeheim oder einer anderen Einrichtung. Hier erfahren Sie mehr über die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV).

Im Mittelpunkt steht die Behandlung von Schmerzen und Beschwerden wie Atemnot oder Übelkeit – und die Linderung von psychischen, sozialen und spirituellen Problemen. Wenn die Palliativmedizin zum Einsatz kommt, bedeutet dies nicht unbedingt, dass ein Mensch kurz vor dem Tod steht. Es kommt auch vor, dass z. B. Menschen mit schweren Krebserkrankungen im Laufe von Jahren mehrmals jeweils für einige Tage auf einer Palliativstation behandelt werden – z. B. mit dem Ziel, die Schmerzbehandlung der jeweiligen Phase der Krankheit anzupassen.

Palliativstationen

Palliativstationen sind eigenständige, an ein Krankenhaus angebundene oder integrierte Stationen. Aufgenommen werden Patienten mit einer unheilbaren fortgeschrittenen Erkrankung, wenn ihre körperlichen Beschwerden oder psychosozialen Probleme zwingend in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Das Ziel ist nicht die Heilung, sondern die Linderung belastender Symptome. Dabei wird der Mensch als Ganzes betrachtet, seine Psyche und seine Seele genauso wie der Körper. Und auch die Angehörigen werden mit einbezogen. Der Alltag auf Palliativstationen ist losgelöst vom streng geregelten Ablauf aller anderen Stationen in Krankenhäusern. Im Mittelpunkt steht das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten. Darum kümmern sich neben den Pflegekräften auch z. B. Fachkräfte aus Physiotherapie, Kunsttherapie, Musik- oder Atemtherapie, Psychotherapie und Seelsorge.

Adressen finden: Palliativstationen in Bayern

Mehr erfahren? Lesen Sie hier Porträts, Interviews und Reportagen: Palliativstation, ganz persönliche Einblicke

Stationäre Hospize

In stationären Hospizen werden schwerstkranke Patientinnen und Patienten mit begrenzter Lebenserwartung sowie sterbende Menschen betreut, wenn

- eine stationäre Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich ist und

- eine ambulante Betreuung (= zu Hause oder in einer Alten- oder Pflegeeinrichtung bzw. einem Wohnheim) nicht möglich ist.

Für schwerstkranke und sterbende Menschen ist das stationäre Hospiz die letzte Station ihres Lebens. Sie kommen in ein Hospiz, um dort ihre letzten Tage oder Wochen zu verbringen. Stationäre Hospize sind selbstständige und kleine Einrichtungen mit familiärem Charakter und eigener Organisationsstruktur.

Die Behandlung, Betreuung und Pflege ist für die Patientinnen und Patienten (im Hospiz werden sie Gäste genannt) kostenlos. Der Aufwand, der nicht durch die Pflegesätze abgedeckt ist, wird unter anderem aus Spenden oder Stiftungen finanziert.

Adressen finden: stationäre Hospize in Bayern

Lernen Sie Menschen im Hospiz kennen: zu den Porträts und Begegnungen im stationären Hospiz

Ambulante Hospizdienste

Ambulante Hospizdienste begleiten unheilbar erkrankte und sterbende Menschen sowie deren Angehörige in den letzten Monaten oder Wochen des Lebens – zu Hause, in Krankenhäusern oder in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Die wichtigsten Kräfte der ambulanten Dienste sind die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Sie werden mit Schulungen gut auf ihren Einsatz vorbereitet. Sie übernehmen weder Pflegeleistungen – dafür gibt es Pflegedienste oder bei Bedarf die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) – noch Hausarbeit. Vielmehr begleiten sie den sterbenden Menschen und seine Angehörigen buchstäblich und im übertragenen Sinn: beim Spazierengehen, bei kleinen Erledigungen, in Gesprächen, vielleicht auch, wenn kein Wort am Platz ist, einfach still an seiner oder ihrer Seite. Auch die ambulante Hospizbetreuung ist kostenlos.

Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter arbeiten ehrenamtlich. Sie ersetzen nicht den Pflegedienst, sondern ergänzen ihn.

Zurzeit gibt es in Bayern rund 140 ambulante Hospizdienste mit mehreren Tausend ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern. Sie sind sehr unterschiedlich strukturiert. Je nach Inhalt und Umfang ihres Angebots unterscheidet man verschiedene Typen. Teilweise bieten sie auch eine hoch spezialisierte, hauptamtliche Pflege an.

Ambulante Dienste bieten ganz unterschiedliche Leistungen an, von der Sterbebegleitung bis zur spezialisierten Palliativpflege, von der Trauerbegleitung bis zur Bildungsarbeit. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht. Wenn Sie hospizliche Begleitung bzw. spezialisierte Dienste suchen, wenden Sie sich am besten an einen Hospizverein in Ihrer Nähe. Dort erfahren Sie, welche Angebote es in Ihrer Nähe gibt und an wen Sie sich wenden können.

Wie gelingt die ambulante Hospizversorgung? Das erfahren Sie hier von Angehörigen, ehrenamtlichen und Fachkräften! Ambulante Begleitung: Erfahrungen

Hospizvereine

Hospizvereine sind Rückgrat, Herz und Seele der Hospizbewegung. Sie verbreiten die Hospizidee (Öffentlichkeitsarbeit), unterstützen schwerstkranke und sterbende Menschen und ihr Umfeld (ehrenamtliche Hospizbegleitung), stehen Angehörigen in der Zeit der Trauer bei (Trauerbegleitung) und bilden ehrenamtliche Kräfte aus (Bildungsarbeit). Hospizvereine gründen und betreiben ambulante Hospizdienste, stationäre Hospize und viele weitere Angebote.

Inzwischen gibt es in Bayern flächendeckend Hospizvereine. Die Bayerische Stiftung Hospiz fördert die Hospizvereine unter anderem finanziell (Projektförderung) und mit Angeboten zum Austausch, zur Vernetzung und zur Fortbildung.

Adressen finden: Hospizvereine in Bayern